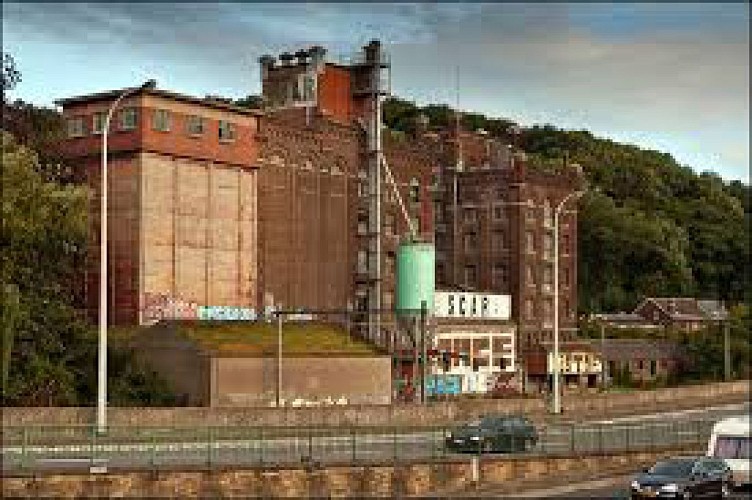

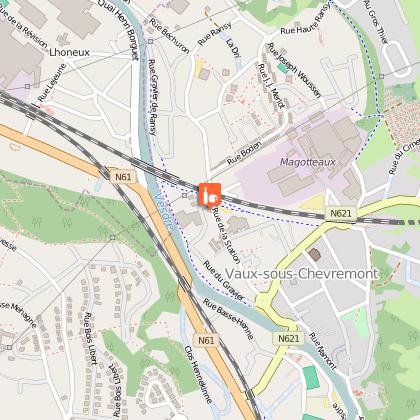

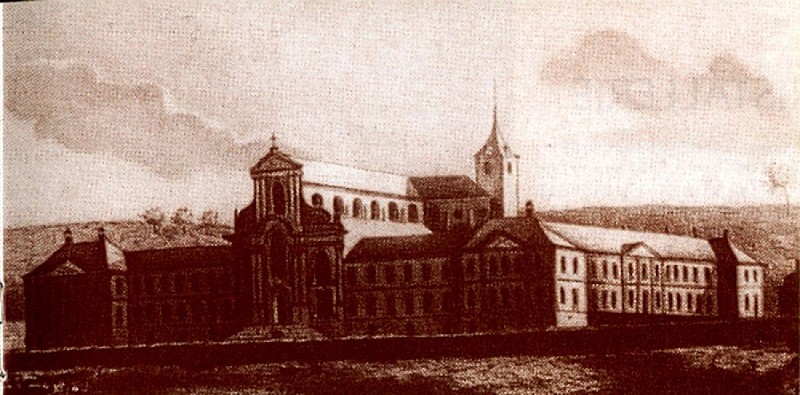

Vous voici devant Blegny-Mine, classé en juillet 2012 Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec trois autres charbonnages de Wallonie. L’industrie houillère de Blegny commence au Moyen-âge, période à laquelle les moines de l’Abbaye de Val-Dieu exploitent des veines de charbon affleurantes. Mais c’est la famille des Corbusier qui donne le vrai départ à l’exploitation de Blegny-Trembleur, dès la fin du 18ème (dix-huitième) siècle. Trois enfants de Gaspard Corbusier poursuivent l’extraction à la mort de celui-ci. Ils obtiennent deux concessions nommées Argenteau et Trembleur en 1848. En 1849, ils construisent le Puits Marie, qui héberge aujourd’hui le Musée de la Mine, mais qui tarde à être mis en activité. A la mort du dernier des frères, Gaspard Corbesier, un autre descendant, tente de relancer les affaires familiales. La Société Anonyme des charbonnages d’Argenteau-Trembleur est constituée en février 1882, et de nouveaux investissements sont consentis, comme une nouvelle belle-fleur pour le puits Marie, qui est probablement celle visible aujourd’hui. La belle-fleur est la tour qui surplombe le puits

Le Puits Marie est abandonné en 1885 et la société est mise en liquidation deux ans plus tard. Charles de Ponthière, un ancien administrateur, reprend l’affaire, mais les exploitations cessent en 1896 à cause des eaux. La première guerre mondiale relance un peu l’activité du site, à la suite de la pénurie de charbon. Après une association avec Alexandre Ausselet, la Société Anonyme des Charbonnages d’Argenteau voit le jour en 1919, et lance des réaménagements sur le site. L’année suivante, le puits n°1 est creusé, et le puits Marie devient un puits d’aérage. La qualité du charbon extrait permet à la société de ne pas souffrir de la crise de 1929. En 1940, la tour d’extraction du puits n°1 et une partie des équipements de surface sont détruits par l’armée belge, qui redoutait que la tour serve de point d’observation à l’armée allemande. Les eaux envahissent les chantiers souterrains, faute d’alimentation électrique pour le pompage. C’est le puits Marie qui est réaffecté pour l’extraction, en attendant la remise en état de la tour d’extraction du n°1 en 1949. La production est volontairement très faible, pour ne pas alimenter l’ennemi. Un surplus de main d’œuvre est engagé pour éviter les départs d’ouvriers vers les fermes du Reich.

En 1970, la production est à son plus haut niveau. Mais le Comité Ministériel de coordination économique et social décide en 1975 que le charbonnage d’Argenteau ne recevra plus de subventions dès le 31 mars 1980. Le dernier charbonnage de la province ferme alors ses portes, mais des plans de reconversion ont déjà été proposés. C’est Gilbert Mottard, gouverneur en 1976, qui propose une réaffectation touristique.

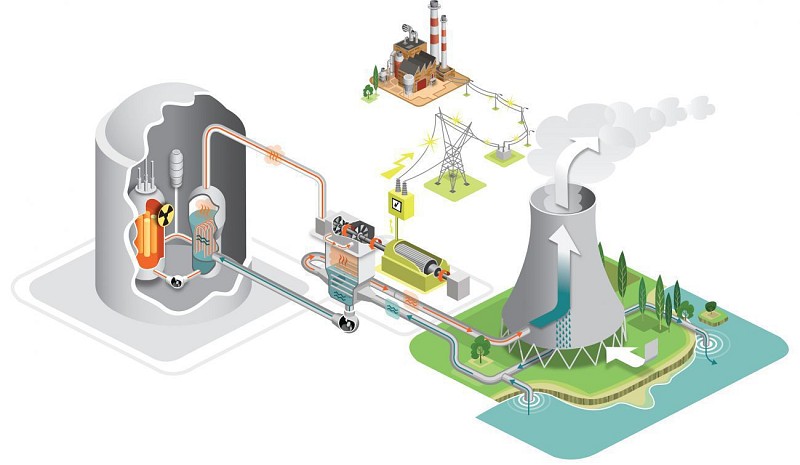

Aujourd’hui, le parcours de visite vous propose de descendre à 30 et 60 mètres de profondeur, par le puits N°1.

Infos : Bruno Guidolin - CLADIC